Почти шесть лет прожила в суровых северных условиях в Туруханске дочь известной российской поэтессы Марины Цветаевой Ариадна Эфрон. Высокообразованная девушка, учившаяся еще недавно живописи и графике в Париже, проявляющая блестящие способности в литературе и поэзии, живописи и иностранных языках, стремилась в Россию. Но по возвращении была осуждена как «изменник Родины». А после отбытия наказания, повторно арестована, и 28 июля 1949 года прибыла на пожизненную ссылку в Туруханск.

Ариадна Сергеевна Эфрон родилась в Москве 5 (18) сентября 1912 года. Ее родители, пишущая с 16-лет стихи и уже популярная поэтесса Марина Цветаева и офицер Белой армии Сергей Эфрон, в 1922 году выехали за границу, в Чехословакию, затем в Париж, где юная Алечка, так звали ее в детстве, окончила училище прикладного искусства «Arts et Publicité».

18 марта 1937 Аля первой из семьи вернулась на Родину в Москву. Следом в СССР переехали и родители вместе с родившимся заграницей младшим ее братом Георгием. Аля работала в редакции советского журнала «Revue de Moscou» (на французском языке), писала статьи, очерки, репортажи, делала иллюстрации, переводила для французских читателей советских поэтов.

27 августа органами НКВД она была арестована и осуждена по статье 58-6 (шпионаж) к отбытию восьмилетнего заключения в исправительно-трудовом лагере. О том, что был арестован и расстрелян ее отец, оставшись без средств к существованию свела счеты с жизнью мать, погиб на фронте брат, девушка узнала не сразу. А освободившись, не получила разрешения жить в столице, работала преподавателем графики в художественном училище Рязани.

22 февраля 1949 года, спустя лишь год после освобождения, она вновь была арестована и приговорена к пожизненной ссылке в Туруханский район.

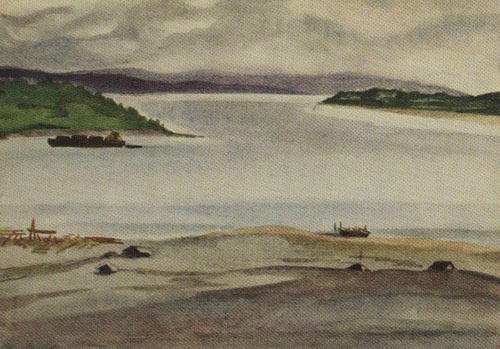

Со скудной суммой денег на руках, малым количеством теплых вещей и с запретом заниматься любым видом культурно-просветительской деятельности, она сошла с трапа парохода на берег. В одном из первых писем еще по пути в Туруханск она писала о своих первых впечатлениях: «Река огромная, природа суровая, скудная и нудная. На месте работой и жильем не обеспечивают, устраивайся, как хочешь. Зона хождений – очень ограничена и нарушать ее не рекомендуется – можно получить до 25 лет каторжных работ, а эта перспектива не очень воодушевляет».

И все-таки она считала, что ей чрезвычайно повезло. Партия ссыльных, с которой она прибыла в Туруханск, была почти вся распределена по местным колхозам, только несколько человек были оставлены в районном центре. Она могла бы учить детей русской литературе, французскому языку, живописи и истории искусств, но ей удалось устроиться работать только уборщицей в школе. Работа была не из легких: заготовка дров, сенокос, отопление школы и те обязанности уборщицы, которые в северных зимних условиях сопряжены с постоянным риском простудных заболеваний. Воду для мытья полов приходилось набирать прямо из проруби в Енисее, нести далеко и сильно в гору. Электричества в селе не было. Вместе с сокамерницей из Рязани Адой Шкодиной они сняли напополам «угол в какой-то неописуемой избушке, где клопов было больше, чем в энциклопедии».

По-разному относились к ссыльным местные жители, и все-таки кое-кто из них старался облегчить жизнь пришлых, помочь им то куском рыбы, то пойманной куропаткой, то собранными в лесу ягодами, то теплым полушубком, а то и устройством на более «престижную» работу. Так Ариадна и Ада со временем купили себе маленький дом на крутом берегу Енисея, который, к сожалению, до наших дней не сохранился, обустроили его. Эфрон разрешили работать художником-оформителем в клубе. Она часто писала письма из ссылки друзьям, родным, поэту Борису Пастернаку.

Вот лишь одна цитата из ее переписки с Борисом Пастернаком тех лет: «… когда плохая погода и небо низко, не выношу ни морально, ни физически. Оживаю и успокаиваюсь, когда солнце, а оно тут так редко, хоть день всё удлиняется. Как при солнце всё осмысленно, прочно, ярко и красиво! И какая без него на земле и на душе тошная, серая кутерьма!» (Туруханск, 04.04.1951 года). В страданиях души чувствуется тонкая натура художницы, поэтессы…

Ее переписка издана в разных вариантах, но особую ценность составляет трехтомник «Ариадна Эфрон. История жизни, история души», издательства «Возвращение», Москва, 2008 год, где большая часть первого тома — это ее письма из Туруханска.

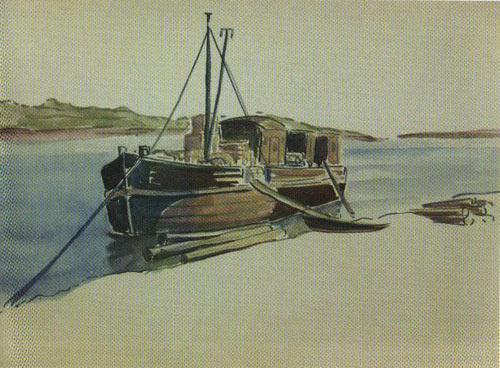

«Туруханское наследие» Ариадны Эфрон это и серия акварельных зарисовок о жизни в ссылке, и стихи тех лет. Она никогда не публиковала своих стихов, о них не знали даже самые близкие ей люди. И эти семнадцать стихотворений, несмотря на то, что не все датированы, вполне могут быть отнесены к туруханскому периоду её жизни.

Письма из ссылки акварели, часть из них опубликована в этом разделе, но более всего, написанные в этот период стихи — еще далеко не полностью изученная страница не просто истории района, к которой были причастны столь известные сегодня всему миру имена, это особая страница русской культуры.

После смерти И.В. Сталина, в 1955 году Ариадна Эфрон была реабилитирована за отсутствием состава преступления, вернулась в Москву. Здесь она приводила в порядок оставшийся архив матери Марины Цветаевой, подготовила к печати несколько изданий ее сочинений, написала воспоминания о матери.

Ариадна Сергеевна много работала над стихотворными переводами, в основном с французского, теперь знакомя уже русских читателей с Виктором Гюго, Шарлем Бодлером, Полем Верленом, Теофилем Готье и другими.

В июле 1965 года она с подругой по ссылке Адой Александровной Шкодиной вновь побывала в Туруханске, приехав сюда уже в качестве свободной гражданки туристкой на теплоходе.

Энциклопедии, в которых по-праву сегодня размещены статьи о ней, называют ее переводчицей прозы и поэзии, мемуаристом, художницей, искусствоведом, поэтессой. И это действительно так. Она рано ушла из жизни. Надломленное тяготами жизни сердце, которое еще с детства врачи называли нездоровым, остановилось 26 июля 1975 года. Она умерла в Тарусской больнице, похоронена на городском кладбище. Детей у нее не было.

Но северяне искренне благодарны ей и за очерк «Мироедиха», и за акварели, и за стихи, и за письма – за те, проникновенные слова и чувства, которые каждый из нас испытывал, живя там, но не каждый мог передать с такой силой и страстью, как это сделала Ариадна Сергеевна Эфрон.

***

Солдатским письмом треугольным

В небе стая.

Это гуси на сторону вольную

Улетают.

Шелком воздух рвется под крыльями.

Спасибо, что хоть погостили вы.

Летите, летите, милые!

На письме — сургучевой печатью

Солнце красное.

Унесете его на счастье вы —

Дело ясное.

Нам останется ночь полярная,

Изба черная, жизнь угарная,

Как клеймо на плече позорная,

Поселенская, поднадзорная.

На такую жизнь не позарюсь я,

Лучше трижды оземь ударюсь я,

Птицей серою обернуся,

Полечу — назад не вернуся —

Погодите, я с вами, гуси.

1949 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.16

***

В тайге прохладной

Ребячей радостью

Ребячей сладостью

Встречают ягоды.

Черничные заросли,

Брусничные россыпи.

Мол живите до старости,

Мол ешьте досыта!

Мол кушайте, други!

Мол счастливы будьте!

Мол только пригубьте!

Мол не обессудьте!

Не хочу вас, заросли!

Не желаю, россыпи!

Не хочу — до старости!

Не желаю — досыта!

Мне б яблочка российского разок куснуть,

В том доме, где я выросла, разок уснуть!

1950 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.16

***

— «Ночь — а звезды – рукой подать!

— Схватить, удержать в руке,

Ту, самую яркую, крепко сжать,

Как гривенник в кулаке,

И в чум прилететь,

И всем показать –

Глядите, отец и мать!

Я сам ее взял – поглядите, горит в руке!

Довольно светить ей на небе –

пусть светит у нас в потолке!

И сама задует светильник

из мха и жира тюленя

И сына, лаская, посадит

К себе на колени…»

…О детстве своем говорил, покуривая и хохоча,

Раскосый электромонтер из колхоза «Путем Ильича».

1950 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.17

Весна

Не певунья и не красавица —

По медвежьи трудится, старается,

Напрягается тучами,

Кручами,

Всеми реками сонно-могучими,

Каждым корнем и каждой жилою,

Всей своей материнской силою,

Сердцевиной таежного дерева,

Всей упругостью мускула зверева,

Чтоб из треснувшей оболочки

Ледовитого, мертвого сна,

Появилась дрожащим комочком,

Необсохшим цыпленком — весна.

1951 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.17

***

Непростой мужик стоит у чума,

Старый, косолапый, косоглазый,

Не по-здешнему мужик угрюмый,

Раз взглянув — его узнала сразу.

Я об этом мужике читала в детстве,

А теперь живу с ним по соседству.

Он, как все, одет в оленьи шкуры,

Только шерсть на том олене — волчья.

Он, как все, обут в унты оленьи,

Да по-волчьему ступает, сволочь!

В веках прячет он глаза, как в ножнах,

Изредка блеснут неосторожно.

Непростой мужик стоит у чума,

Непростого ищет в небе чудном.

Непроста его ночная дума.

Непроста луна над ним — шаманским бубном.

1951 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.18

***

Первой страницей зимы открывается день

Белой страницей.

Синькою в детских следах залегает глубокая тень,

Синяя лыжня по белому снегу стремится.

Птицы у нас не зимуют.

Молчит за поселком тайга,

Стадом оленей уставила в небо рога.

День без событий, без почты, почти без забот. —

Хоть бы скорей красноярский пришел самолет!

1951 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.18

Ночная молитва

Из дому выйдешь — тьма по глазам

Будто ножом.

Сразу ослепнешь — как из дому выйдешь.

Из дому выйдешь — вся тишина

В уши тебе —

Сразу оглохнешь, как из дому выйдешь.

Нету тебя.

Нет ни тебя, ни огня, ни земли, ни воды,

Из дому выйдешь.

Нету ни неба, ни звука, ни вздоха в груди —

Из дому выйдешь.

О, поскорей разберись в темноте,

Господи Боже!

Вновь, засучив рукава, твердь от земли оторви,

Господи Боже —

И первозданным кремнем первый высеки свет.

Глину покруче меси,

Крепче нащупай ребро,

Господи Боже!

В глиняный лоб мне вставь золотые глаза,

Чуткие уши из розовых раковин сделай.

Только души мне не надо.

Возьми мою душу себе.

Будет твоя.

Сам поживи с ней, попробуй!

1951 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.18-19

***

На избах — шапки набекрень

И пахнет снегом талым.

Вчера пуржило целый день,

Сегодня перестало.

Одну и ту же множит трель

Силенки пробуя капель.

А снег лежит на берегу

От детских лыж в полоску,

Как будто снятой на бегу

Тельняшкою матросской.

На солнце вспыхнула сосна

И замерла, сияя.

Вот и до нас дошла весна

В последних числах мая.

1952 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.19

Праздник

Над хатой — дым столбом,

А в хате — коромыслом,

И речи за столом

Без никакого смысла.

Гуляют други милые

Со всей сибирской силою,

Глотают брагу сладкую

Со всей сибирской хваткою.

Октябрь ли, Май ли, Рожество,

У нас в деревне торжество —

Венчаем иль хороним —

Стакана не уроним!

Сосед мой дорогой,

Глотни еще глоточек,

Пирог непокупной —

Кусни еще кусочек!

Сама тесто жарила — сама пекла

Все что понаставила, съедим дотла,

Сама брагу ставила, сама пила,

Хотя баба старая, а весела. —

Хочешь сватай,

Хочешь лапай,

Хочешь — в голове царапай!

Пейте, работнички,

Рыбаки, охотнички,

Столяры да плотнички,

Пейте до ноченьки!

Пейте, соседушки,

Бабушки, дедушки,

Малые детушки,

Пейте до светушка!

Больше делать нечего

В эдаком селе,

Как с утра до вечера

Быть навеселе!

А выйдешь из хаты

Пьяный и сытый.

В небе —

Сохатый

Бьет копытом.

8 ноября 1952 год, опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.19-20

***

Ах, и белы моей земли

снега, моей зимы

снега…

Белы, как сахар, как мука,

что пароходы нам везут

весной, как только сбросит лед,

плечами поведя, река,

как сбросит лыжи самолет.

Белы, как сахар, что грызут

ребята наши круглый год,

ах, и белы моей земли

снега, моей зимы

снега…

Белы, как той тетради лист,

где пишет буквы младший внук.

Он ростом мал и не речист,

зато он знает много букв.

Белы, как той тетради лист,

как те тетрадные листы,

где пишет знаки старший внук.

Похожи знаки на следы

седых песцов и легких птиц –

и каждый знак, сказал мне внук,

не след, а нота, то есть звук.

Ах, и белы моей земли

снега, моей зимы

снега…

Под ними спит моя тайга,

в своей берлоге спит медведь,

метет метель, метет пурга,

и солнцу лень на нас глядеть…

Я стар и сед,

но старый ум

живуч, что рыба подо льдом.

Своих отцов я помню чум,

своих сынов я вижу дом,

в сыновнем доме вижу свет,

в отцовском чуме помню тьму,

и тяжек вес прошедших лет

доныне сердцу моему…

Я помню, как певала мать

и ветром вторил ей Таймыр

о том, как безысходна гладь,

о том, как безнадежна ширь

снегов, снегов земли моей,

снегов, снегов земли моей –

снега, снега, везде снега,

ей ветром вторила тайга.

Из рыбьей косточки иглой

оленьи шкуры шила мать,

под ветра свист, под бури вой

оленьей жилой шила мать

из рыбьей косточки иглой.

Кормилец наш, седой олень,

нас в шкуру одевал свою –

про это тоже пела мать,

про это я сейчас пою,

и внуки не ложатся спать

и песню слушают мою.

«Кормилец наш, олень седой,

твой легок шаг, твой чуток нюх,

ты нарты наши мчишь стрелой

и под копытом снег, что пух.

Кормилец наш, седой олень,

твой зорок глаз, ветвист твой рог,

копыта светлые твои

не знают езженных дорог…

Ты нарты мчишь на край земли,

где долог для охоты день,

где зверь пушной в лесу кишит,

а в реках – нельма и таймень.

Туда, туда твой путь лежит,

где круглый год охотник сыт,

еда обильна и жирна,

и сыты дети и жена…

где шкурки белки и песца

и лисий искрящийся мех

и соболя, что краше всех,

положим мы к ногам купца,

и не обманет нас купец».

Так пел охотник, мой отец,

так пел отец, молчала мать,

седой качая головой,

и дети не ложились спать,

и песню слушали его…

Где ж ты, обетованный край,

охотника мечтанный рай,

где сыт охотник, сыт олень,

где бестревожен каждый день,

где справедлив и щедр купец,

где благородный труд ловца

бесхитростно вознагражден?

Всю жизнь искал тот край отец,

всю жизнь искал и пел о нем,

пока настигла смерть отца.

Ах, и белы моей земли

снега, моей зимы

снега!

Для смерти жизнь недорога,

и жалость незнакома ей.

У смерти твердая рука,

и что ей слезы матерей,

шаманов пляс и крик детей?

Смерть бьет всегда наверняка,

она без промаха разит,

рукой незримого стрелка

стрелок поверженный лежит…

Я стар,

но память мне верна,

верна, как старая жена, светла,

как полымя костра,

как нож охотника, остра.

И в зимний хлад,

и в летний зной

я ту весну ношу с собой,

в себе, души пресветлый клад.

Я ту весну ношу с собой

и в горя час,

и в счастья день.

Она в душе моей сейчас,

она ведет меня вперед

за часом час, за годом год,

от рук моих отводит лень,

и жизни пробивает путь

и старости отводит тень.

Где вы земли моей снега?

где вы земли моей снега?

Лучами вымыты снега,

в озера вылиты снега.

Необратима и горда

восставших рек кипит вода,

восстав от ледяного сна,

вся к солнцу тянется тайга –

конец снегам, пришла весна,

корнями выпиты снега.

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.20-22

***

Мой первый шаг! Мой первый путь

Не зреньем узнаю, а сердцем,

Ты ждал меня! о, дай, вздохнуть,

Приотвори мне детства дверцу!

И ты открылся, как ларец,

На! ничего наполовину!

Твой каждый мостовой торец

Вновь устлан пухом тополиным…

Первоисточник всех чудес

(Зачем они вошли в привычку!)

Как звезды доставал с небес

Снежинками на рукавичку

Ты помнишь? Все, чем был богат

Ты отдал, щедр и неоплачен,

Мой первый дом, мой первый сад,

И солнце первое в придачу.

Так откровеньями маня,

Путем младенческих прогулок

Ты ввел когда-то в жизнь меня,

Борисоглебский переулок!

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.22

***

И вот в саду старинном

Как в самом раннем детстве,

С лукошком за малиной

Пошла я по соседству.

Сияли в отдаленьи

Платки и платья женщин,

Таз медный для варенья,

И солнце, чуть поменьше.

Все было неизменно

Иль началось сначала,

И времени, как сцены,

Я чувство потеряла.

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.22

***

Город солнцем выпит и выжжен

Рыбьими ртами окна дышат,

В небе серебряном плавятся крыши,

Голос чужой поет о Париже.

Голос чужой поднимается песенный,

Голос чужой и чужая песенка.

Душно сердцу в груди, как в камере,

Солнцу седому – в седой лазури,

И возникает под сонной окраиной

Косо поставленный парус бури.

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.22-23

Енисей сливается с Тунгуской,

Старший брат встречается с с сестрою.

Та течет полоской синей, узкой,

Тот – широкой полосой седою.

По груди широкой, богатырской

Стороны чужой, земли сибирской

Пролетаю лентой орденскою.

Две реки идут одной рекою,

Две реки идут одной судьбою,

Так, как нам не велено с тобою.

И железные проходят зимы,

И чудесные проходят весны

Над моею жизнью нелюбимой,

Над чужой землей орденоносной.

Над чужбиною.

1950 год. Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.16

***

Вправду? Иль может быть, снится

Черная эта река?

Окон пустых глазницы,

Фонарей золотые ресницы,

Лунных домов бока?

Площадью тесной, сонной,

Караул печатает шаг,

Плещется опаленный

В небе забытый флаг.

Если ты сон, то вещий.

Так я приду домой.

Смолоду мне обещан

Матерью мне завещан

Город – мой!

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.23

***

Я искала тебя всю ночь,

И сегодня ищу опять,

Но опять ты уходишь прочь,

Не дозваться и не догнать.

Не остыли твои следы,

Звук шагов твоих слышу я,

Но идешь, не задев земли,

Но идешь, не смутив воды,

Ненастигнутая моя.

Веретенами фонарей

Отражается ночь в реке,

Не сожму я твоей руки

В опустевшей своей руке.

Край одежды твоей ловлю,

Между пальцев — клочок зари,

Знаешь, как я тебя люблю,

Хоть со мною – заговори!

Иль земная чужда печаль?

Но в какой же тогда тоске

Возвращаешься по ночам

К растоптавшей тебя Москве?

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.23

***

Ветер вечерний дышит.

Каждый вздох — глубок.

Дремлет в нагретой нише

Грифельный голубок.

Рядом с живым – нарисованный

Дремлет дух святой,

Временем исполосованный,

Белый и золотой.

И прижимается к небу

Сонного купола грудь…

Думается и мне бы

Так же вот уснуть!

Опубликовано в сборнике «В краю морошки, снега и жарков», стр.23