С этим человеком я близко знакома не была. Но работая в городском комитете комсомола, часто встречалась на разного рода совещаниях. Я восхищалась его эрудицией, он мог назвать любую цифру. Он слыл не просто хорошим экономистом, но был и весьма авторитетным при принятии важнейших стратегических решений по строительству города, развитию его экономики, социальной сферы.

Занявшись восстановлением истории родного города, как краевед, по крупицам, то в одном, то в другом документе я неизменно находила упоминания о нём.

Одно из ранних — в газете «Коммунист Заполярья» 1959 года об избрании инженера речного порта Евгения Оттовича Роца депутатом Игарского городского Совета депутатов трудящихся. На первой же организационной сессии из числа избранных Евгений Оттович был выдвинут на должность внештатного заместителя председателя исполкома горсовета, председателя городской плановой комиссии. А спустя некоторое время он стал штатным заместителем председателя горисполкома с полномочиями председателя городской плановой комиссии. И это уже говорит о том, что в число первых лиц города пришёл человек, хорошо подготовленный, обладающий экономическими знаниями, разбирающийся в структуре города, его производительных силах, способный видеть перспективу, грамотно рассчитывать и определять цели и задачи развития города.

В том же самом 1959-ом году в Красноярске вышла тиражом в пять тысяч экземпляров книга учёных-экономистов А.Зубкова и В.Горизонтова «Край великого будущего», в которой в главе 5 «Промышленные узлы Севера» говорилось о перспективах развития Игарки, превращении Игарского речного порта в мощный транспортный узел, поставляющий на экспорт не только пиломатериалы из Игарки, но из верхних Енисейских комбинатов, увеличении ледокольного и речных транспортных судов. Говорилось о перспективах поставки грузов для Красноярского края через Северный морской путь. Перечитываю и нахожу интересную цитату, актуальность которой не потеряла своего значения и сегодня: «…установлено, что себестоимость перевозки тонны пиломатериалов из района Енисейска – Маклаково до Лондона через Игарку Северным морским путём обойдётся на 40 рублей дешевле по сравнению с перевозками по железной дороге до Балтийских портов и далее морем.

Всё это говорит о целесообразности значительного увеличения вывоза на экспорт лесоматериалов через Игарский порт, что, в свою очередь, потребует ещё большего количества как морского, так и речного тоннажа».

Могу предположить, что эти заключения могли быть сделаны для авторов книги предварительно работником речного порта Евгением Оттовичем Роцем и, как видим, значительно повлияли на дальнейшие перспективы города, морского порта и лесокомбината.

В статусе депутата, а точнее заместителя председателя горисполкома Е.О. Роц оставался вплоть до 1973 года. И его расчёты всегда были точны, выверены, а за цифрами стояли конкретные дела. В этом я смогла убедиться, работая позднее уже долгие годы в должности руководителя аппарата мэрии. Все исходные данные для прогнозов социально-экономического развития города, сделанные в своё время Роцом, оставались фундаментальными, неоспоримыми. Городская плановая комиссия на всём протяжении вплоть до 90-х годов состояла из одного штатного работника.

«Казак-донец и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец», — гласит народная поговорка. Действительно, за что бы ни брался сравнительно молодой по возрасту всесторонне одарённый работник: в 1959 году ему исполнилось 26 лет, всё талантливому экономисту было по плечу.

В моей библиотеке есть ещё одна книга, вышедшая в 1961 году в Красноярске — путеводитель-справочник «По Енисею», содержащая раздел об Игарке. Автор справочника Константин Дмитриевич Лыжин в предисловии благодарит работника игарского горисполкома Е.О.Роц за предоставленные для написания путеводителя материалы. Замечу, что остановок по Енисею тогда было гораздо больше, а фамилий, кому автор оказался признательным, единицы. Тем весомее для нас оценка работы и профессиональных качеств героя нашего повествования.

В бытность работы Евгения Роца в исполкоме — памятный крупнейший в истории Игарки пожар 27 июля 1962 года уничтожил 65 жилых и административных зданий, два магазина, контору рыбкоопа, родильный дом, аптеку, ясли, два только что отстроенных общежития Северного городка, деревянный мост через Медвежий лог, двухэтажное здание краеведческого музея, интерклуб, 159,2 тысячи кубометра экспортных пиломатериалов. Вместе с проектировщиками Евгений Оттович работал тогда над новым Генеральным планом строительства Игарки, определял финансирование для его реализации.

Именно во времена работы Роца в горисполкоме принимались смелые решения о строительстве первых кирпичных домов: вначале двухэтажных, затем пятиэтажных. Была открыта студия телевидения. Уже через год, ликвидированы последствия пожара: построено свыше 14 тысяч квадратных метров жилья, электростанция, новое здание комбината бытового обслуживания, клуб, магазин, детский сад, разбит парк. Улицы начали одеваться в бетон. На реке Курейке, в сущности на территории Туруханского района начинается строительство гидроэлектростанции. Туруханский райком КПСС и исполком райсовета отказались тогда от курирования строительства – слишком хлопотным оно показалось для них. А Игарка взяла строительство ГЭС и посёлка Светлогорск под своё крыло и успешно довела гидроэлектростанцию до эксплуатации.

Около двух десятков лет проработал Евгений Оттович в руководстве города, мог бы и возглавить городскую власть, но…

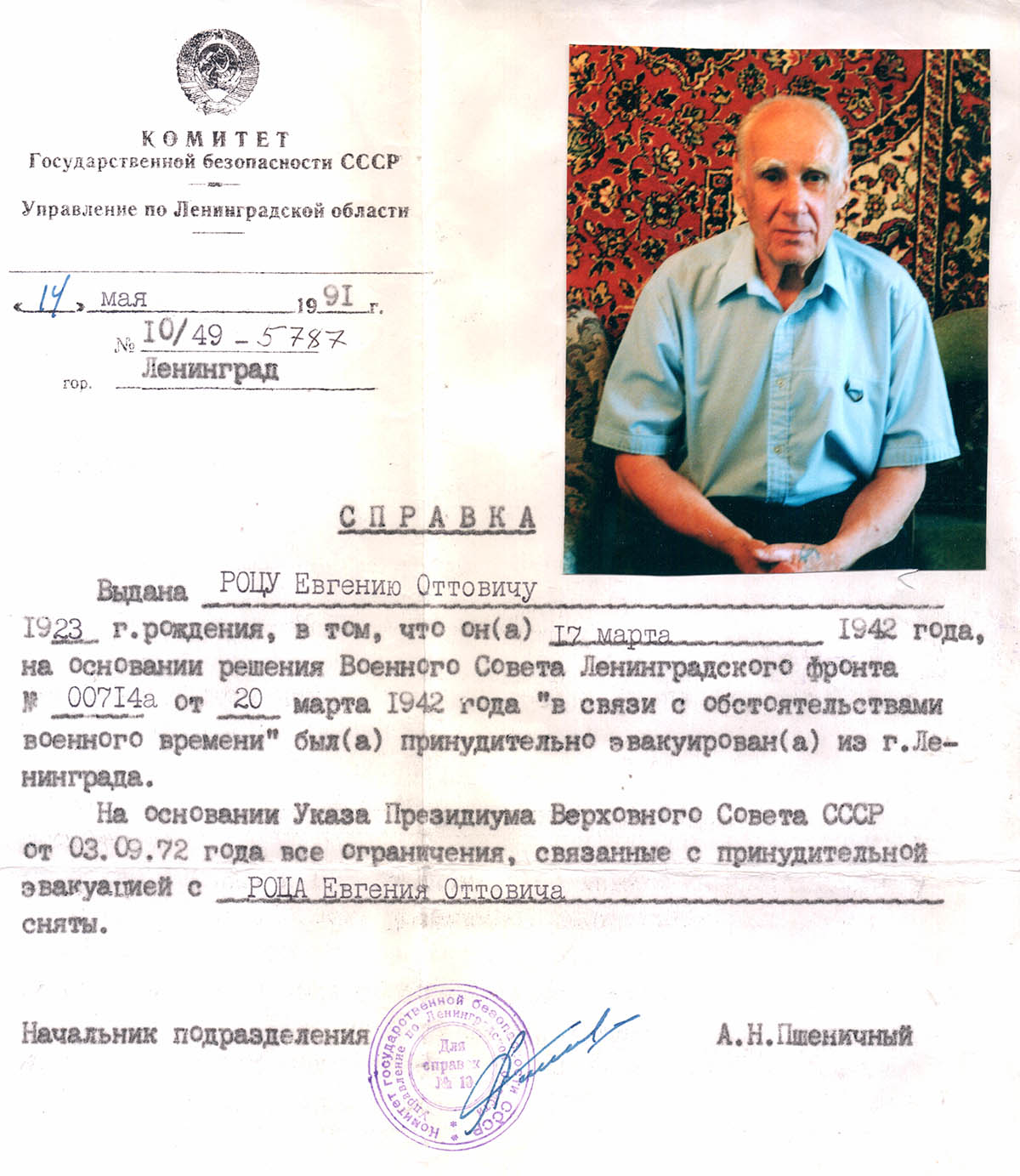

Неожиданно ответ на этот вопрос я получила в почтовом конверте из Санкт-Петербурга, присланном мне накануне 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нём подлинная справка Управления по Ленинградской области Комитета государственной безопасности СССР за подписью начальника подразделения управления. В ней говорится, что Роц Евгений Оттович, 10 июля 1923 года рождения, 17 марта 1942 года на основании решения Военного Совета Ленинградского фронта «в связи с обстоятельствами военного времени» был принудительно эвакуирован из города Ленинграда в Игарку.

Вот, оказывается, каким образом оказался в Заполярье юноша немецкой национальности.

Как видим, Евгению в то время едва исполнилось 18. Он рождён в немецкой семье. Ленинград во вражеской блокаде. И вместо того, чтобы использовать на фронте, или в городе гражданина СССР, коим и являлся рождённый в нашей стране и лояльно настроенный молодой человек, без предъявления каких-либо обвинительных фактов, он высылается из родного города глубоко в Сибирь, на Север. И проводит там тридцать с лишним лет. Трудно передать, какие нравственные страдания перенёс за все эти годы ссылки Евгений Оттович, но не сломился, не потерял нравственных ориентиров.

Семья Роц никакого отношения к нацистской Германии не имела. Его отец Отто Карлович – немец по национальности, родился в России, с девятилетнего возраста жил в Ленинграде. Работал токарем. Мама, в девичестве Иванова Александра Сергеевна, русская по национальности, — коренная ленинградка. Следовательно, и дети – Евгений и старший Георгий должны были считаться русскими. Женя, в октябре 41-го, прервав обучение в 10 классе, пошёл на производство…

Война железным катком прошлась по всем членам семьи. В 1942 году в Коми АССР умер отец. Мать была вынуждена оставаться там же до Победы в войне. Старший брат Георгий, которому на момент начала войны исполнилось 28 лет, в учётных данных военкомата числился русским, с мая 1943 года принимал участие в военных действиях по защите Ленинграда. Боевых наград не имел, но внесён в «Книгу памяти блокадного Ленинграда», в апреле 1985 года награждён орденом Отечественной войны П степени.

Евгений один из семьи оказался в Сибири, в посёлке Предивинск Большемуртинского района. Но уже с открытием навигации на Енисее в июне 1942 года отправлен дальше на Север, в Игарку.

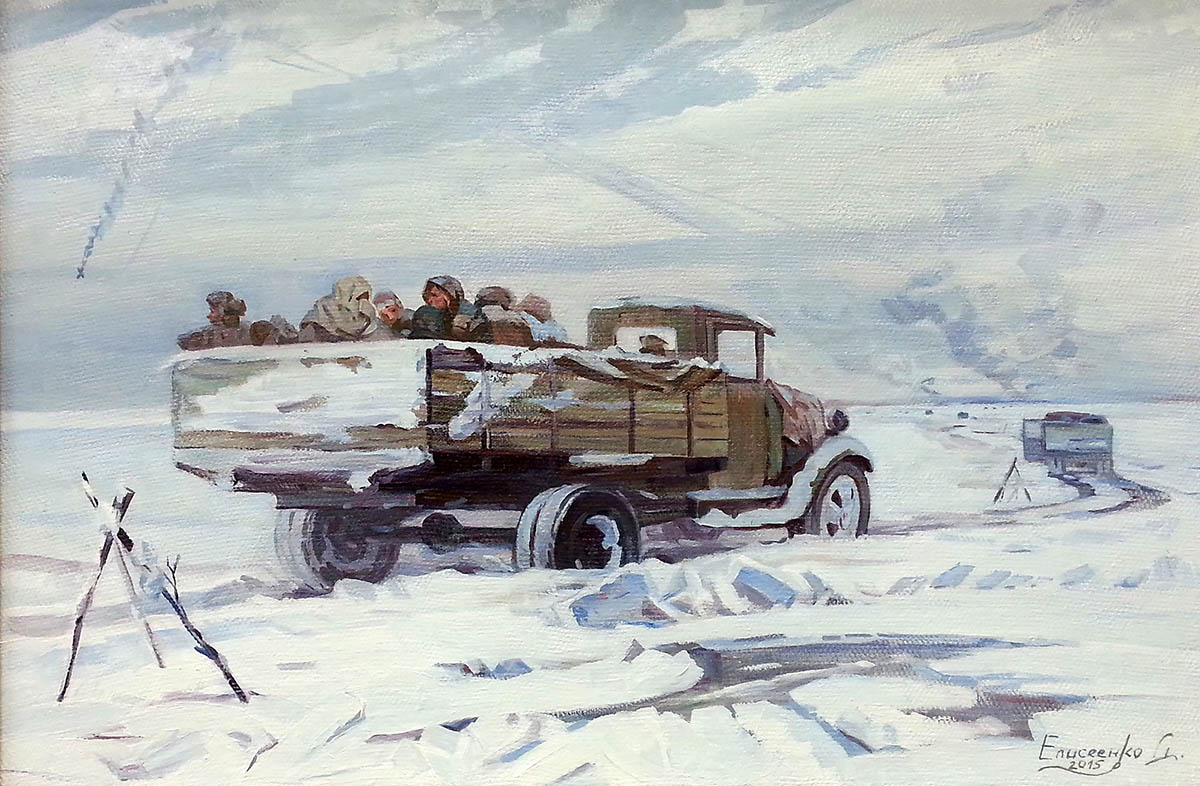

Сегодня то самое постановление военного совета Ленинградского фронта «Об обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных районов области и города Ленинграда», ранее считавшееся секретным, находится в открытом доступе. В обязательном порядке эвакуации подлежало финское и немецкое населения из самого города Ленинграда и пригородных — Всеволжского, Парголовского, Слуцкого и Ораниенбаумского районов. Эвакуация была проведена в два дня 26 и 27 марта 1942 года по семь с половиной тысяч населения в каждый из дней. Людей необходимо было вывезти из осаждённого города через Ладожское озеро, а из Ораниенбаумского района — через Финский залив до станции Лисий Нос. Было определено скудное питание эвакуированным по талонам на котловом довольствии, а на эвакопунктах выдавать каждому эвакуируемому единовременно на двое суток вперёд 800 граммов хлеба.

В Заполярье в годы войны насильственно обосновалось много семей немцев. Я была с ними знакома: вместе росли. Могу смело сказать, что российские немцы не отличались привязанностью к Германии, а тем более приверженностью к нацистской идеологии, о которой они имели самое смутное представление. В литературе высказывалось мнение, что депортация немцев из районов, охваченных войной, была актом слепой ярости и мести за поражения на фронте в первые месяцы войны.

Но эта депортация длилась вплоть до начала 70-х годов. И только на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 3 сентября 1972 года с Евгения Оттовича Роца были сняты все ограничения, связанные с принудительной эвакуацией…

Евгений Роц непродолжительное время проработал бурильщиком на мерзлотной станции, а с марта 1943 года перешёл на работу слесарем в судоремонтные мастерские. Довелось поработать и котельщиком, и инструментальщиком. Но спустя несколько месяцев юношу, имеющего среднее образование, заметили, перевели в плановый отдел: вначале статистиком, затем плановиком, нормировщиком механического цеха. С июня 1949 года он работал уже в самом речном порту, объединившимся с судоремонтными мастерскими, — начальником производственно-планового отдела, а с января 1956 года старшим инженером речного порта.

В одной из выданных ему характеристик, хранящихся в личном деле, отмечалось: «За весь период работы в Игарке с 1942 года, т.Роц Е.О. к выполнению служебных обязанностей всегда относился добросовестно и ответственно».

В 1957 году завершилась игарская эпопея спецпоселения, длившаяся 27 лет. За это время были подвергнуты насильственной высылке в Игарку более 35 тысяч человек, из них третья часть не дожила до освобождения.

В Игарке у Евгения Роца появилась семья.

Жена Нина Ивановна Прудникова с родителями оказалась в числе «первостроителей города»: русская, но с той же судьбой насильственно переселённая в Заполярье.

В большинстве семей в нашем городе, где муж был ссыльным, жёны при замужестве сохраняли добрачные фамилии. За любовью всё-таки чувствовалась какая-то неопределённость в судьбе, скрытое желание защитить будущее потомство от возможного трагического повторения жизненного пути отца. Нина Прудникова смело взяла фамилию мужа, тем самым добавив любимому человеку нравственные силы и уверенность в завтрашнем дне. Родила ему троих детей: сына и двух дочерей. Многие годы Нина Ивановна Роц работала начальником отдела кадров в Игарской гидрографической базе.

В 1947 году у молодых родился сын Владимир. Он работал звукорежиссёром на студии телевидения, писал и пишет стихи, очень самобытные, талантливые.

Нет уже в живых ни мамы Нины Ивановны, которая, кстати, помнила, что училась вместе с Виктором Петровичем Астафьевым, ни отца – Евгения Оттовича.

В письме ко мне Владимир Евгеньевич Роц просил меня опубликовать его стихотворение, написанное в Санкт-Петербурге в 2016 году для открытого конкурса художественного слова, посвящённого памяти поэтессы Ольги Бергольц.

Её отец, земский врач Фёдор Бергольц, также был выслан из Ленинграда в 1942 году в Красноярск как «социально-опасный элемент». Причиной оказалась всё та же немецкая фамилия. А дочь Ольга Бергольц, оставаясь в блокадном городе во время войны вела передачу на Ленинградском радио. Её голос для измождённых ленинградцев стал родным, а радиопередачи помогали жителям блокадного города сохранять веру в лучшее даже в самые тёмные времена. Известные всем строчки поэтессы высечены на мемориале Пискаревского кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто!»..

Несмотря на превратности судьбы не сломленным оптимистом, созидателем оказался и отец Владимира Роца – Евгений Оттович. Владимир в своём стихотворении, получившем, кстати призовое место при подведении итогов конкурса «Мы в этом городе живём», попытался описать события 1942 года, трагически повлиявшие на судьбу отца.

Вот это стихотворение.

В который раз я вчитываюсь в строчки

Бергольцевских нетленных дневников…

Война в тот год и впрямь дошла до «точки».

Но Ленинград. со слов любимой дочки.

Стоял. как твердь. пред скопищем врагов.

Нежданных. необузданных. не званных.

Явившихся к вратам его. из вне.

И нашенских. этнических. желанных.

Как плоть земли своей обетованной.

Советских немцев… Не по их вине

Развязана была война. заметьте.

Чем земский врач мог сильно «насолить»

Системе зла ушедшего столетья?

А Шиллер. Гёте? Строчки. междометья.

Открытость мыслей… Как тут позабыть

Те имена? Ни тени укоризны.

Года пройдут. И вновь взойдёт звезда.

Не рано ли гулять на ихней тризне?

Да. только. вот. ночной «дорогой жизни»

По Ладоге везут их в никуда.

А лёд. как хлеб скупой блокадной пайки.

Ломается под тяжестью машин.

Март на дворе… Но птиц не кружат стайки.

Безудержно. безумно. без утайки.

Они сейчас на кончиках души

Теплящейся надежды… Может скоро.

За расставаньем встречи суждены?

Их примет вновь в объятья милый город.

Не сломленный. познавший смерть и голод.

Да. городу они уж не нужны.

Им станет Красноярский край отныне.

И мамою. и дочкой. и женой.

Их дом теперь среди безмолвной стыни.

Среди цветов неброских и полыни.

Окутанный сплошною пеленой:

Из дум житейских. Грусти и кручины.

Пятнадцать лет в нужду. в тар –тара – ры.

Одиннадцать до сталинской кончины.

И после. – безутешных. беспричинных.

До снятья обвинения. поры.

Им будет. что сказать своим потомкам.

Как выстоять и честь не потерять.

По лезвию пройти. по грани тонкой.

Познать себя. смеясь по-детски. звонко.

И дальше жить. и раны пеленать.

Не горбиться от ненависти сытой.

Не поддаваясь панике пустой.

Сверкнув лишь раз в ночи метеоритом

И помня: «Ничего не позабыто».

Подняться ввысь над бренной суетой!

Центр досуга Приморского района

Апрель 2016 года.

В конце письма ко мне Владимир Евгеньевич Роц написал: «Я подумал, что нужно донести до земляков Игарки, где мой отец из простого ссыльного дослужился до заместителя председателя горисполкома, что он не был сломлен всеми тяготами жизни».

Воистину это так… Передаю в Игарский музей ставшие мне известными бесценные с точки зрения истории документы.

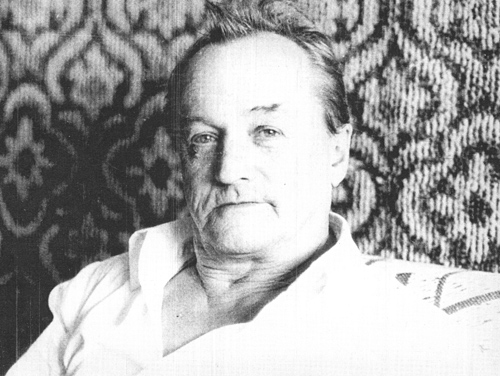

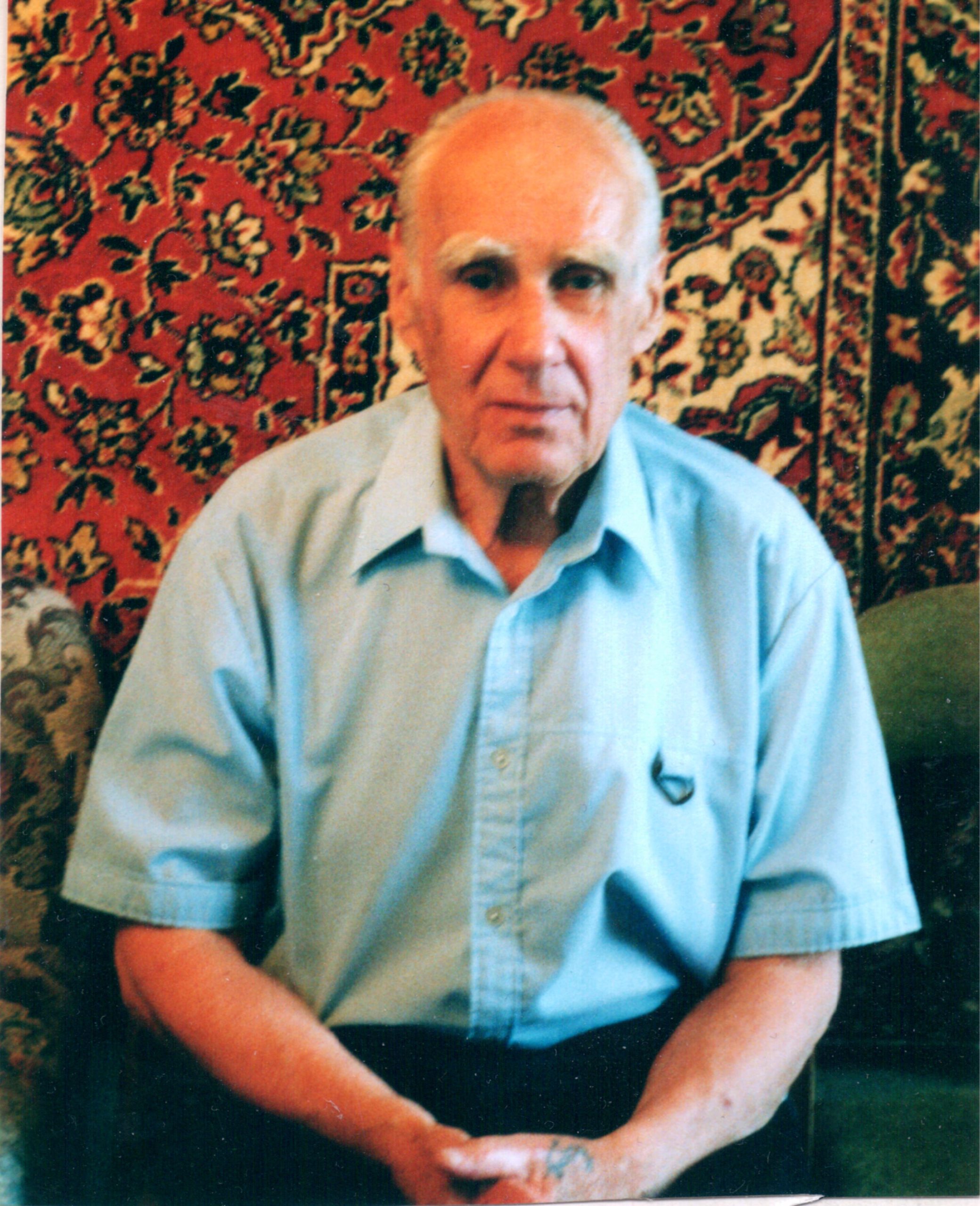

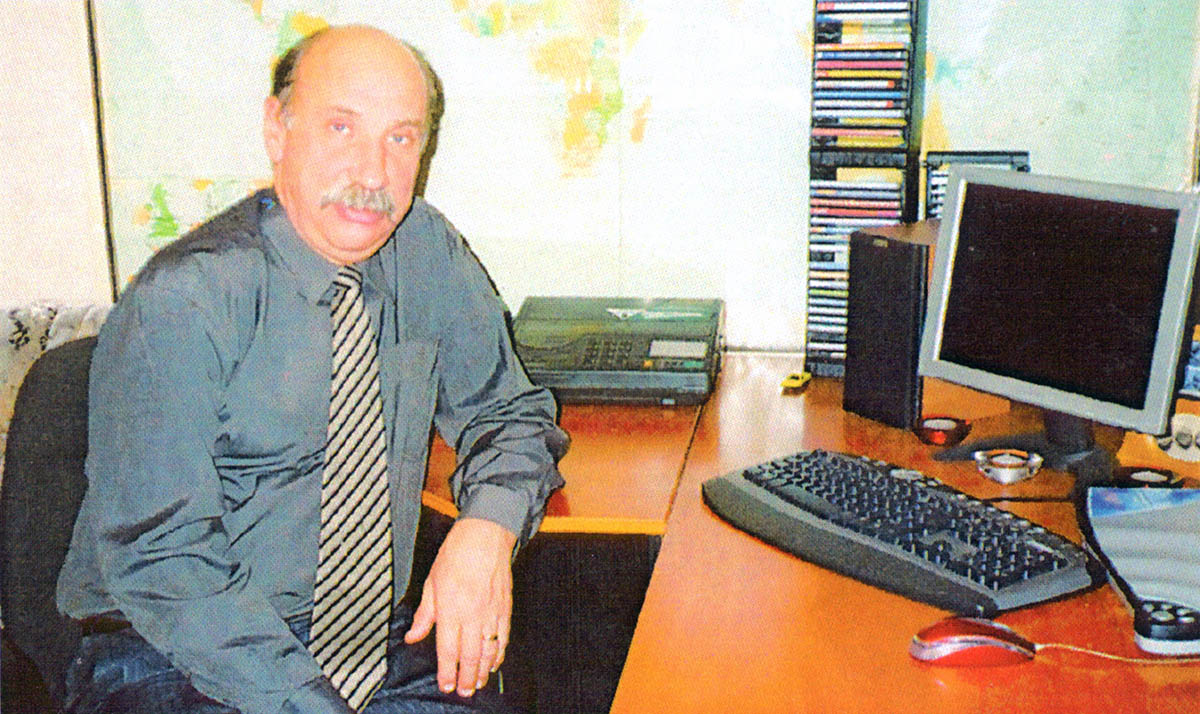

Фото: Евгений Оттович Роц, фото из семейного архива Роц, «Игарский морской порт» В.И.Чин-мо-цай; «Дорога жизни», картина Д.Елисеенко; дом по улице Горького, 8, где жила молодая семья Роц; Владимир Евгеньевич Роц; первоцветы, фото Василия Гапеенко